나는 개새끼로소이다. 하늘을 보고 짖는 달을 보고 짖는 보잘 것 없는 나는 개새끼로소이다. 높은 양반의 가랑이에서 뜨거운 것이 쏟아져 내가 목욕할 때 나도 그의 다리에다 뜨거운 줄기를 뿜어대는 나는 개새끼로소이다.’ 개새끼 -박열-

|

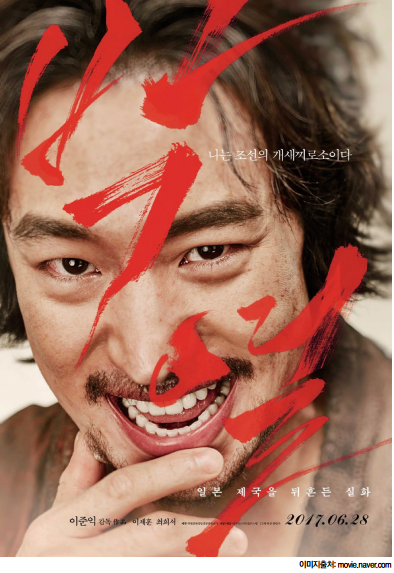

영화 <박열>은 독립운동가 2853명 중 한 명을 다룬 실화다. 적진인 일본에서 무정부주의를 뼈대로 의혈단을 구성한 독립운동가들의 이야기다. 그들이 펼치는 독립운동의 원형은 이념적이지만 관념적이다. 제국주의의 천황을 신성화·절대화하는 천황제 이데올로기에 대한 저항. 이념이자 관념적인 이들의 원동력은 현상의 본질을 깨우치는 데서 출발한다.

초점은 ‘민중’이고, 민중을 속이는 자, 억압하려는 자들이 저항의 대상이다. 조선과 일본의 민중들은 그저 국가와 사회를 이루는 구성원으로서 존재한다. 영화는 이러한 민중을 속이고, 짓밟는 자들을 단호하면서 비장하게 다룬다.

도입에서부터 박열(이제훈)의 자작시 ‘개새끼’를 통해 식민지배 속 박열의 ‘빡침’을 여실히 드러낸다. 개새끼를 영시하는 후미코(최희서)는 일본 내 양심세력의 반제국주의 표상으로 비쳐진다. 미래 이들의 운명이 시구절의 내용을 담고 있음을 짐짓케 하는 시퀀스다. 무정부주의를 추구하는 일본인과 조선 열혈청년의 사상과 행동이 군더더기 없이 빠르게 전개된다. 뜨뜻미지근한 사랑 감정선도 이념의 틀에서 벗어나지 않는다. 예상하거나 기대할 만한 복선구조의 배신과 음모도 찾아보기 힘들다. 극적 긴장과 갈등구조 없이 조선인 학살과 인권신장, 천황의 반신격화를 배우들의 대사를 통해 쉼 없이 전달된다.

그만큼 영화의 흐름이 압축적이고, 깔끔하다. 또한 <암살>, <밀정>에서 보여줬던 스펙터클한 장면 구성에 반해 <박열>은 ‘독립운동’의 이론적 배경을 말해준다. 무엇보다 <박열>에서는 생소한 배우들이 영화의 신선함을 더한다. 실화를 부각시키기 위한 이준익 감독의 실험정신이 투영된 듯 몇몇 배우를 제외하고는 낯선 이들이다. 하지만 이들이 뿜어내는 힘은 영화의 몰입도를 높인다. 일본인임을 확신케 했던 ‘최희서’라는 여배우의 발견은 그동안 한국영화 여배우의 일변도에 변화를 예고하기 충분하다.

|

영화는 인물을 통해 전체적인 균형을 이룬다. 일본에 대한 시각을 멈추게 한다. 특히,일본 내무대신 미즈노(김인우)의 집요한 조선 죽이기와 다테마스(김준한) 검사의 인간다움을 통해 지금까지 이어지고 있는 일본 내우경화와 양심세력 등의 모습을 가늠하게 한다. 게다가 마키노(김수진) 재판장에게서 전해지는 우스꽝스러움은 우매와 몽매를 일삼고 있는 아이러니컬한 일본의 현주소다. 물론 우리의 모습도 찾아볼 수 있다.

“재판장! 자네도 수고했네. 내 육체야 자네들이 죽일 수 있지만 내 정신이야 어찌하겠는가?”라는 박열의 응축된 대사는 당시 우리가,지금의 한국과 일본의 진부한 외교정책을 빗대는 듯 씁쓸하다.

영화는 근현대사에서 현대사까지 조선과 일본, 한국의 모습을 담았다. 간혹 보인 웃음코드는 시대적 비극을 희화적으로 풀어내려는 감독의 의도로 비쳐진다. 무겁고, 어두운,강렬한 저항 너머에서 갖는 초월적 여유는 현실을 돌파해가는 우리네 정서다. <박열>은 일제강점기 선열들의 저항의식을 새롭게 접할 수 있는 기회를 갖게 한다. 평등, 인권은 저항의 또 다른 핵심인 것이다.

“첫째, 나 박열은 피고로 법정에 서는 것이 아니다. 천황을 대표하는 법관이 법관을 쓰고 법의를 입는다면, 나도 조선의 민족을 대표하는 입장에서 조선의 왕관을 쓰고 조선의 왕의를 입는 것을 허락하라.

둘째, 나 박열은 일본이 조선을 강탈한 강도행위를 탄핵하고자 법정에 서는 것이기 때문에 내가 법정에 서는 취지를 내가 선언하도록 해달라.

셋째, 나 박열은 일본어를 사용하고 싶지 않다. 조선어로 말할 터이니 통역을 준비해 달라.

넷째, 내 좌석을 너희 일본인 판사와 동등하게 만들어 달라.”

<박열>은 완성도가 높은 영화다. 명불허전의 감독이 창작해낸 신선함으로 가득한 상업적 실험영화다. 때문에 영화에 녹아있는 기법을, 구성을 운운하는 건 무의미한 시간낭비다. 조선과 조선인의 기개가 처연했던 시대적 비극에의 공감과 분노의 조율이 영화의 근간이다. 문명국이라 불리던 일본에게 문맹적 미개와 야만을 역설한다는 그것. 서슬퍼런 식민지배 통치가 한 민족을, 민중을, 왜 파괴시켜야 하는지에 대한 물음으로 시작과 끝이 한줄기로 흐른다.

< ‘심장 박동수의 다양함을 즐길 수 있는 유일한 소통 창고’인 영화를 사랑하는 사람 최종호>

[ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]